2024.02.28

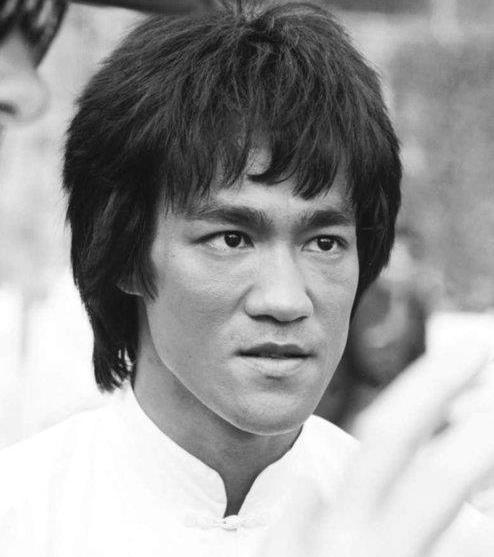

このブルース・リーの有名な言葉は、娘のシャノン・リーさんが書かれた著書「Be Water, My Friend: The True Teachings of Bruce Lee」のタイトルにもなっています。ワシントン大学で哲学を学んでいたブルース・リーは老荘思想にかなり傾倒していたようです。彼が生前...

2023.06.22

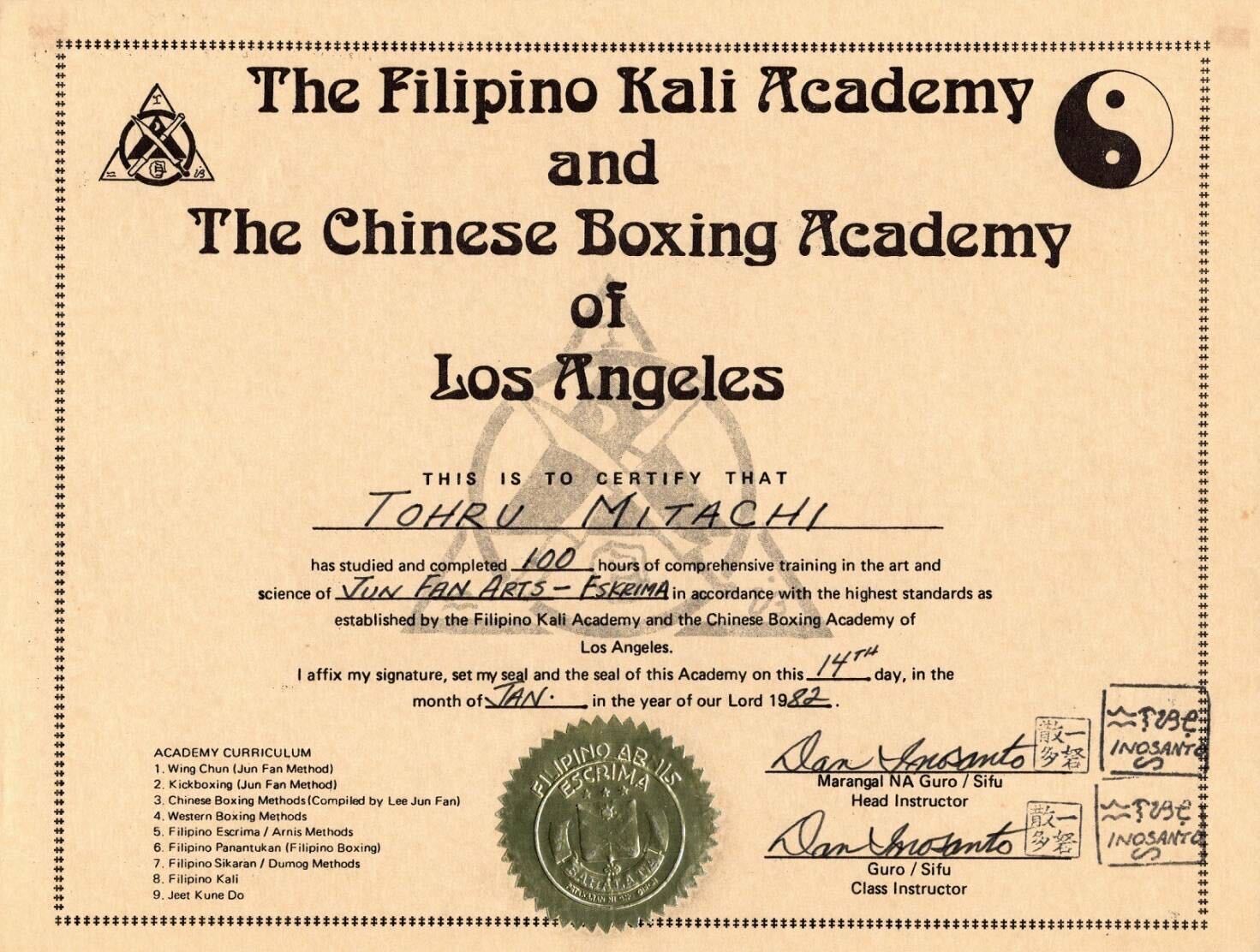

「ジークンドーとはただの哲学です。」 武道、格闘技と呼ばれている流派は世界中にたくさんあります。日本だけでも、空手道、柔道、合気道、剣道、居合道、弓道、少林寺拳法、日本拳法、ボクシング、ムエタイ、テコンドー、レスリング、柔術、クラブマガ、システマなどの道場、ジムが存在しています。それらから派生した...

2015.11.09

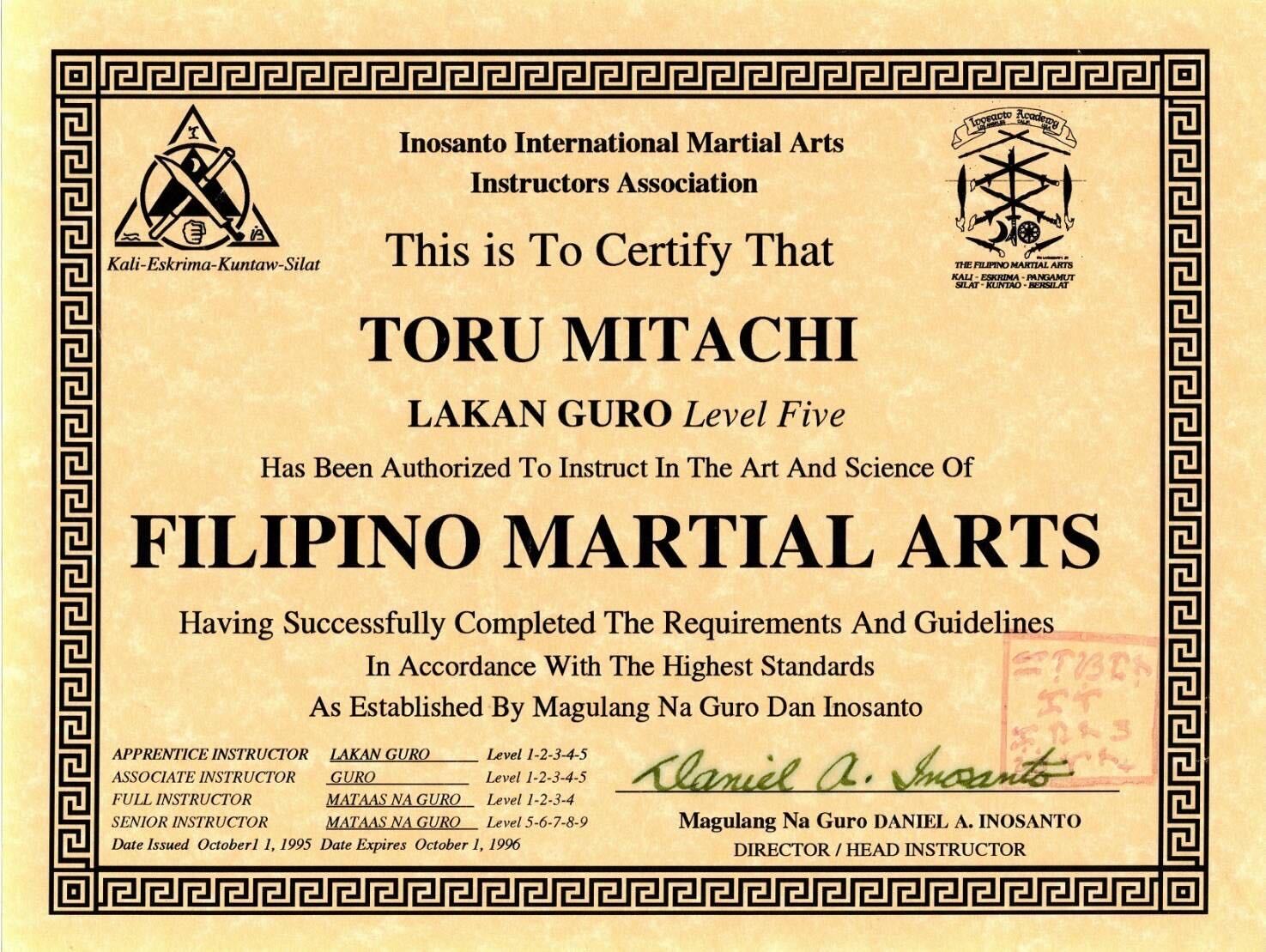

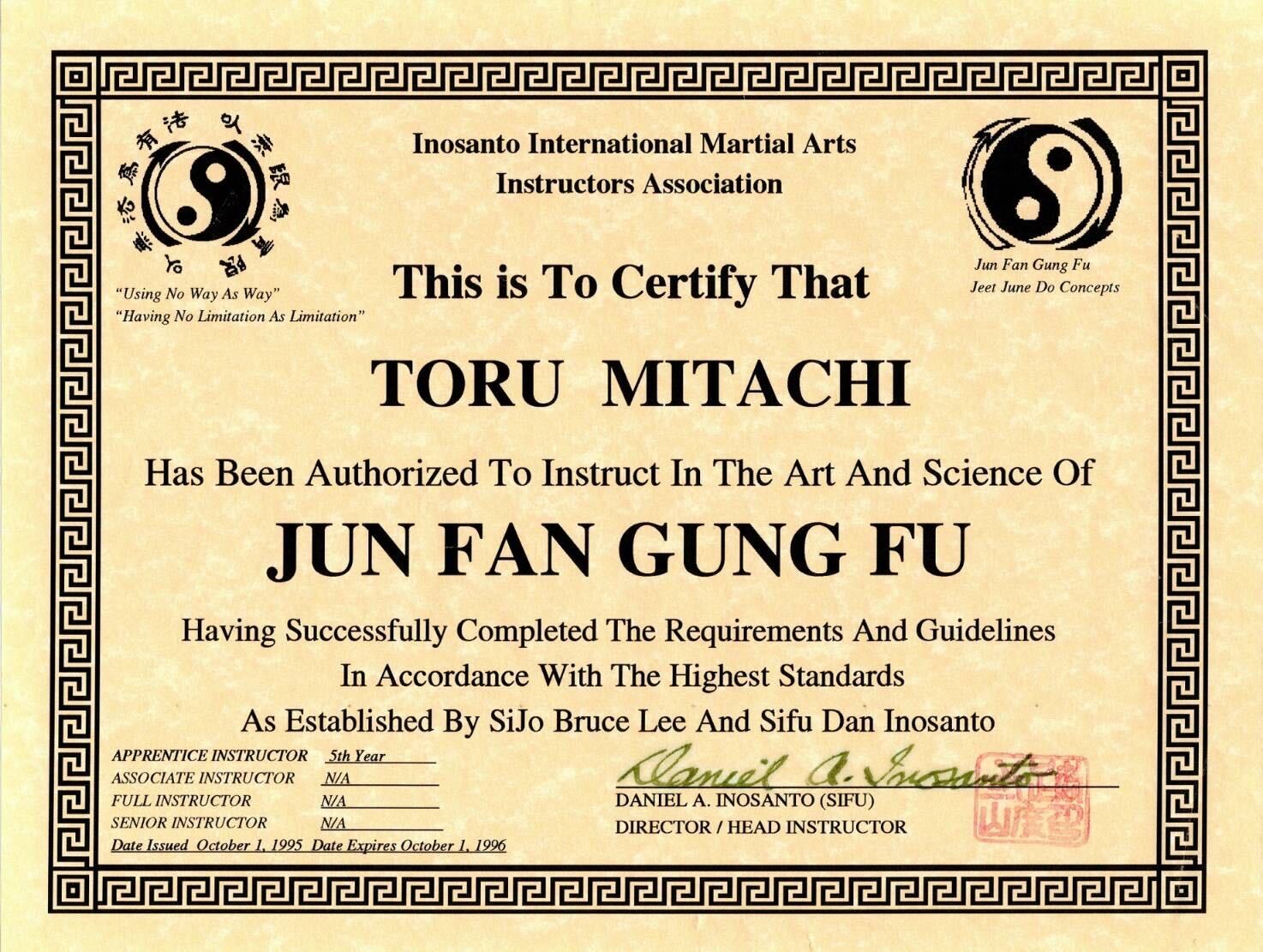

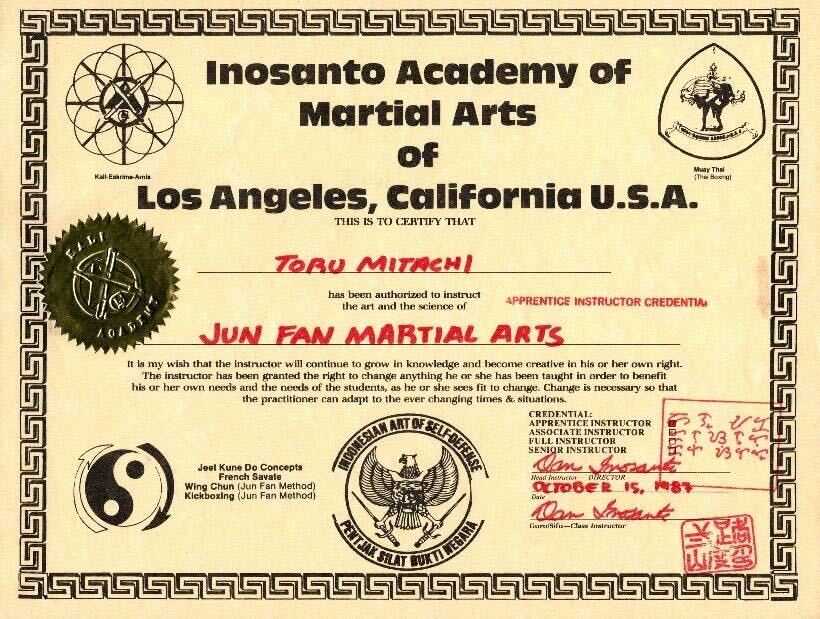

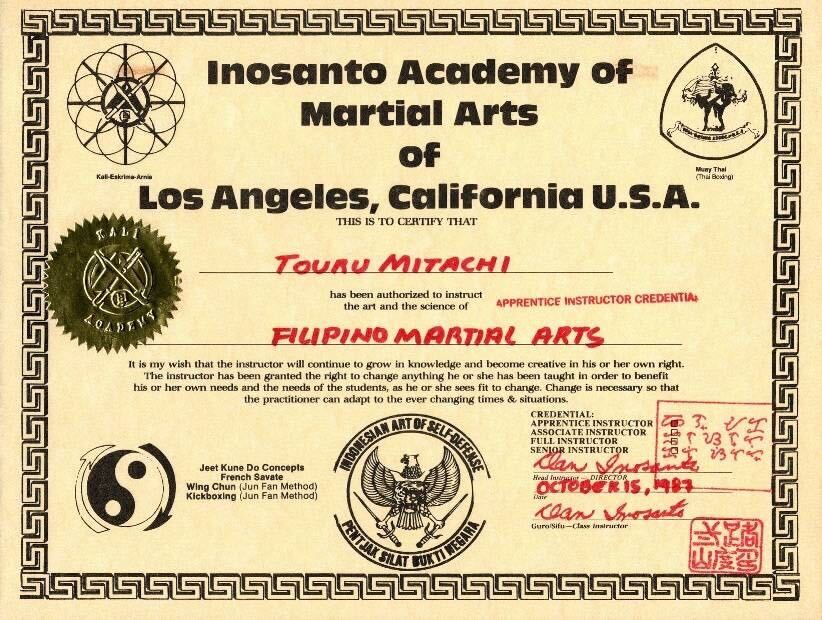

「師なき後を想う」 人にたびたび聞かれるという理由もあるかもしれませんが、これをきっかけに想いをめぐらせた経験があります。「もしブルース・リーが今生きていたらどうしているだろうか?今、どこにいて、何をしているだろうか?」もちろん想像するしかありません。この質問に対して、あくまでも勝...

2014.09.19

「荘子と截拳道」自ら一派を興した創始者は、何らかの真実の一部に触れたかもしれない。しかし、時が過ぎとりわけその創始者がこの世を去ると、この不完全な真実が法となり、さらに悪い場合は「異端」集団に対する偏見に満ちた信念と化す。この知識を次世代に伝えていくために、様々な御信託を整理し、分類し、...

2014.03.24

「徒然草に思う」 最近、外出するたびに感じる事があります。人の歩くスピードが速いのです。どうしてみんなそんなに急いでいるのだろう?そんなに急いがなくても良いのに、慌ててもろくな事ないよ!世の中すべての物事のスピードが速くなっているように感じるのは、ノロマナ自分だけだろうか?あるいは、加齢のせいで体...

2013.03.01

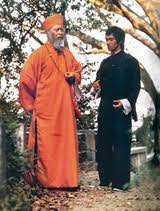

「空と無」 ブルース・リー 「先生」老師 「お前の技は今、技量ではなく、精神面の洞察と訓練の問題に差し掛かってる。いくつか尋ねるが、これからどんな技を極めたいのだ?ブルース・リー 「無の技を」老師 「よろしい、敵に会ったらどうするのだ?」ブルース・リー 「敵などはい...

2010.03.09

「春の風景」春の風景に良いも悪いもありません。 いくらかの枝は長く伸び、 いくらかの枝は短く、 花を咲かせていれば、 つぼみのままもある。禅の教えを説くためにある言葉だそうです。師祖は、この言葉が書かれたボードをアメリカの道場に飾っていました。普通、我々が望む風景とは...